Schimmel in der Wohnung – dieser lästige Mitbewohner kann einem die Freude am eigenen Zuhause ganz schön verderben. Jedes Mal, wenn wir nach Hause kommen und die Türe zu unserem Zuhause aufschließen, entsteht ein wohliges Gefühl. Die ersten Schritte in der Diele, wir atmen die Zuhause-Luft ein und wissen, hier fühlen wir uns wohl.

Welch ein Alptraum, wenn der Duft leicht muffig ist! Ein solcher Geruch ist bereits ein Alarmzeichen für Schimmel in der Wohnung. Schimmelbefall wirkt sich negativ auf die Gesundheit und auf den Wohnkomfort aus und wird oft erst spät erkannt, weil er von Möbeln, Tapeten oder Holzleisten verdeckt wird sein kann.

Wie entsteht Schimmel in der Wohnung?

Die Sporen von Schimmel kommen überall vor in unserer Umwelt, sie sind natürliche Bestandteile unserer Luft. Über die Kleidung und durch Lüften gelangen Schimmelpilze auch in unsere Wohn- und Arbeitsräume. Doch erst bei idealen klimatischen Bedingungen kann sich Schimmelbefall dauerhaft bei uns einnisten und zum Gesundheitsrisiko werden.

Schimmel an der Wand, Tapete oder Decke

Schimmelbefall an der Wand, Tapete oder Decke fällt schnell ins Auge, wenn er sich an sichtbaren Stellen angesiedelt hat. Denn die hässlichen, dunkel gepunkteten Schimmelflecken sind gut zu erkennen.

Viel tückischer ist es, wenn Schränke, feste Einbauten oder Heizkörper-Verkleidungen die Schimmelsporen verdecken. In diesen Fällen ist es der unangenehme erdig-faulige Geruch, der auf Schimmelwachstum hinweist.

Neben kontrolliertem Heizen und Lüften und der richtigen Möbelplatzierung können atmungsaktive Tapeten und Mineralfarben eine sinnvolle Maßnahme bei einem nachhaltigen Schimmelproblem sein.

Schimmel am Fenster oder Fensterrahmen

Fenster, Fensterrahmen oder auch Erker sind bevorzugte Orte für Schimmelbildung. Ursachen dafür können eine mangelnde Wärmedämmung oder undichte Fenster sein.

Denn wenn warme, feuchte Raumluft auf kalte Oberflächen trifft, bildet sich Kondenswasser und schafft ein ideales Milieu für Schimmel. Hier kann eine konsequente Wohnraumlüftung Schimmelschäden verhindern. Bei größeren Feuchtigkeitsproblemen sollte man über eine Fenstersanierung nachdenken. Das wirkt sich auch positiv auf die Heizkosten aus.

Schimmel im Schlafzimmer

Das Schlafzimmer ist besonders anfällig für Schimmelbildung, da die Raumtemperatur in der Regel niedriger gehalten wird und damit näher am Taupunkt liegt.

Zusätzlich wird die Luftfeuchte durch Atmen und Schwitzen während des Schlafens erhöht. Bis zu einem Viertelliter Wasser geben wir an die Umgebungsluft ab. Darum ist auch gerade in diesem Raum ein gezieltes Lüften mindestens zweimal am Tag wichtig, um Schimmel keine Chance zu geben.

Schimmel im Bad

Das Bad gehört zu den wärmsten Räumen mit der höchsten Luftfeuchtigkeit im Haus. Dieses „tropische Klima“ begünstigt das Schimmelwachstum.

Da hilft nur ein aktives Lüftungsverhalten. Gleich nach jedem Duschen oder Baden muss die Feuchtigkeit raus aus dem Bad. Stoßlüften nach dem Duschen und das Abziehen von Wassertröpfchen nach der Dusche verhindert die Schimmelbildung an Fliesen und Silikonfugen. Hat Ihr Bad kein Fenster und der eingebaute Lüfter reicht zur Trocknung nicht aus, kann der Einbau einer modernen Lüftungsanlage durch einen Fachbetrieb eine mögliche Lösung sein.

Schimmel im Keller

Bei alten Gebäuden erlebt man es immer wieder, dass die Kellerräume feucht und schimmelig sind. Kein Wunder, denn meistens sind sie nicht ausreichend isoliert und Feuchtigkeit steigt im Mauerwerk hoch. Fehlende Wärmedämmung, zu niedrige Temperaturen und eine unzureichende Luftzirkulation tun ihr Übriges dazu. Schimmel im Keller eines Neubaus ist oft auf Rest- oder Baufeuchtigkeit zurückzuführen.

Eine professionelle Gebäudetrocknung durch Schimmelexperten ist der erste Schritt. Beim Altbau bringt dann nur die umfassende Sanierung eine dauerhafte Lösung. Geringere Kosten für die Heizung und ein gemütlicheres Wohnklima im Erdgeschoss sind dann erfreuliche Nebeneffekte.

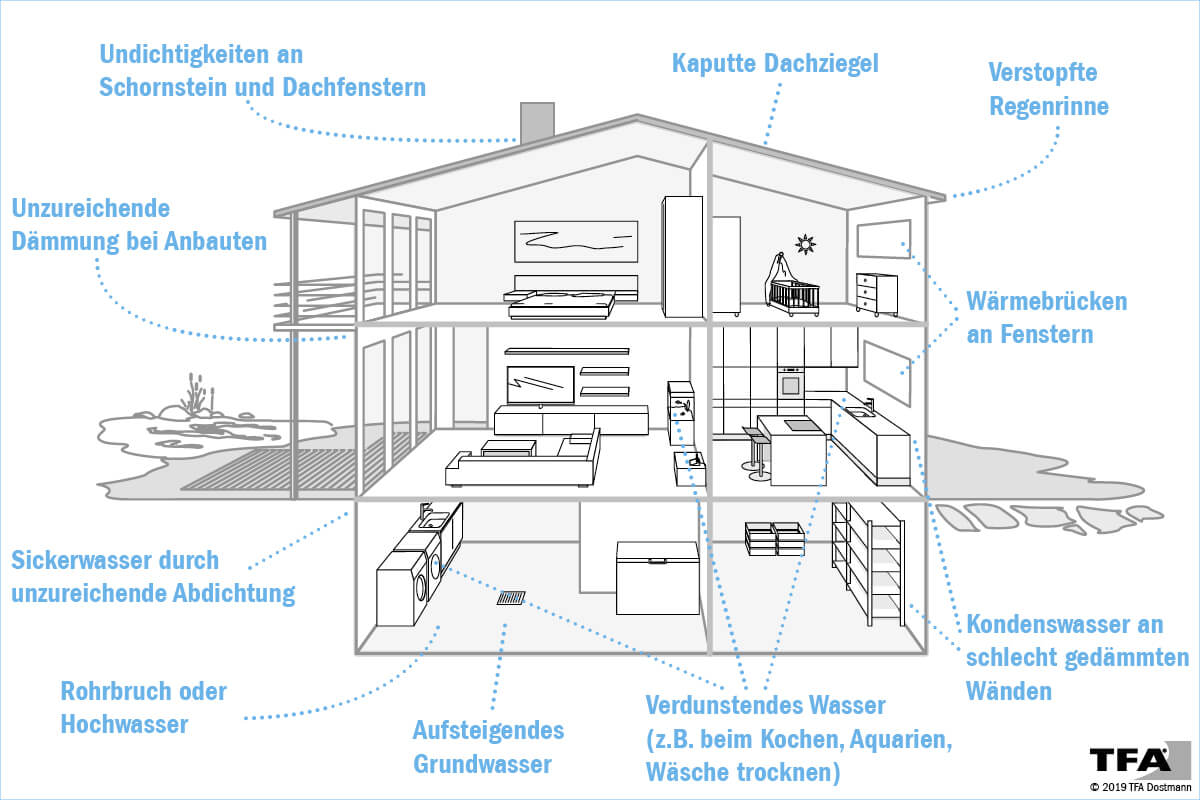

Was sind die Ursachen für Schimmel?

Je nach Nutzung und baulichen Voraussetzungen sind die Ursachen für Schimmel ganz unterschiedlich. Grundsätzlich gilt aber, dass Schimmelbildung in der Wohnung durch ein Zusammenspiel von Feuchtigkeit, Temperatur und Luftzirkulation entsteht und damit das Schimmelwachstum an vielen Bauteilen im Haus begünstigt.

Altbauten sind oft nicht ausreichend isoliert und gedämmt. Feuchtigkeit dringt an verschiedenen Stellen ein, Außenwände haben Risse oder das Dach ist undicht. Doch auch bei Neubauten oder Sanierungen tritt Schimmelbefall auf, zum Beispiel durch unsachgemäß angebrachte Wärmedämmung oder durch Wärmebrücken bzw. Kältebrücken. Selbst extrem gut gedämmte Häuser können ein SchimmeIproblem haben, wenn die richtige Belüftung der Innenräume fehlt. In Kombination mit ungünstigem Wohnverhalten steigt das Risiko für verdecktes Schimmelwachstum deutlich. In Hochwassergebieten sind Wasserschäden der Hauptgrund für Schimmel an den Wänden.

Wo kann Schimmel entstehen?

Erhöhte Feuchtigkeit ist nicht immer auf bauliche Gegebenheiten oder Wasser von außen zurückzuführen. Durch Aktivitäten wie Wäsche trocknen, Duschen, Baden oder Kochen geben die Raumnutzer selbst jeden Tag im Durchschnitt sechs bis zwölf Liter Wasser an die Umgebung ab. Je mehr Personen sich in einer Wohnung befinden und je aktiver sie sind, desto mehr Wasser gelangt im Laufe des Tages in die Luft. Auch Zimmerpflanzen und Aquarien erhöhen die Feuchtigkeit im Raum.

Welche Aktivitäten erhöhen die Luftfeuchtigkeit in Räumen?

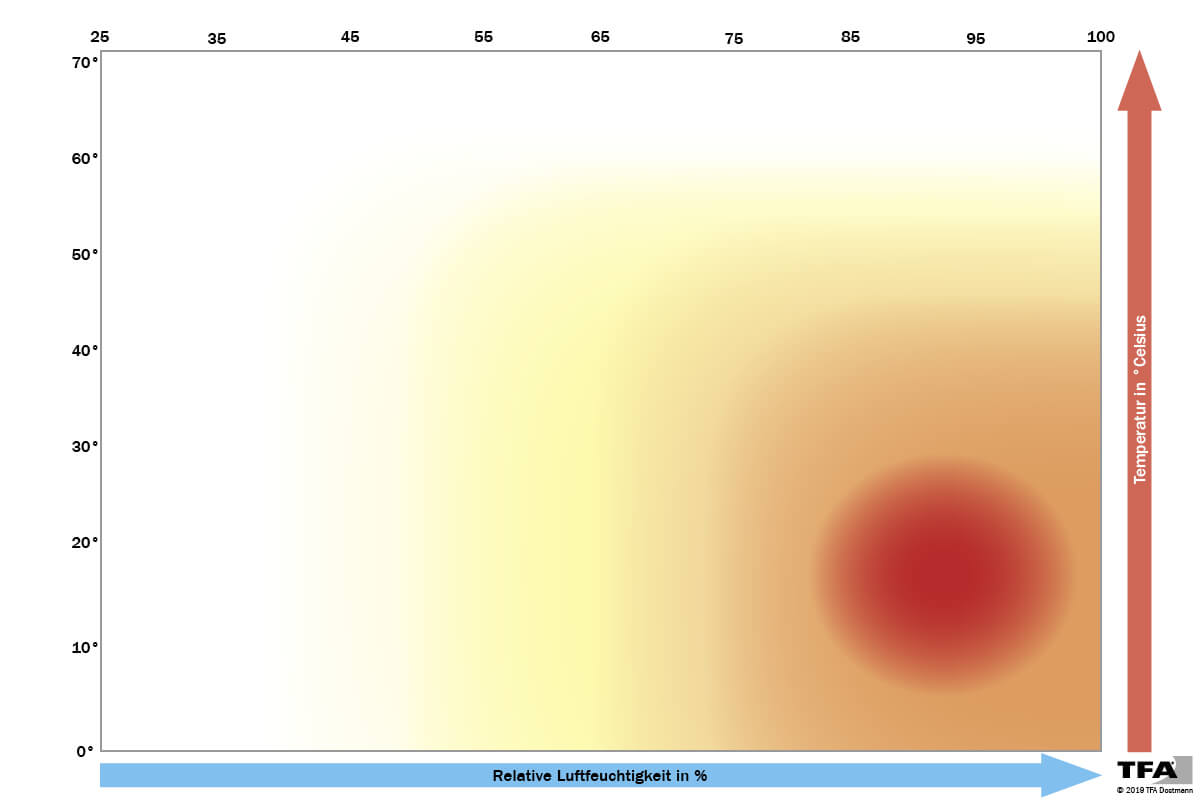

Bei welcher Luftfeuchte entsteht Schimmel in Räumen?

Generell gilt, ein feuchtes Milieu begünstigt Schimmelbefall. Bereits eine dauerhaft erhöhte Luftfeuchtigkeit erhöht das Risiko für Schimmelwachstum an kühlen Bauteilen wie Außenwänden, Fensterlaibungen oder Rollladenkästen. Bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 70 bis 80 Prozent wächst Schimmel. Ideale Lebensbedingungen finden die Schimmelpilze überall dort, wo sich Tauwasser durch Kondensation bildet. Darum empfehlen wir Ihnen, dass Sie die Luftfeuchtigkeit in Räumen regelmäßig mit einem Hygrometer überprüfen.

Jetzt kommt auch die Umgebungstemperatur ins Spiel, denn durch sie wird bestimmt, wie viel Wasserdampf die Luft aufnehmen kann – und zwar umso weniger, je kälter es ist. Entscheidend für die Bildung von Kondensat ist der Taupunkt. Kühlt die Luft bei gleichem Feuchtigkeitsgehalt unter diesen Wert ab, kondensiert überschüssiger Wasserdampf an Oberflächen, die kühler sind als die Taupunkt-Temperatur. Liegt die relative Luftfeuchte in der Mitte eines Raums bei 50 Prozent, kann sie an kalten Oberflächen bis zu 100 Prozent betragen, zum Beispiel an schlecht isolierten Fenstern, Gebäudeecken oder Rollladenkästen. So entsteht dort der ideale Nährboden für Sporen und Schimmelpilze.

Bei welcher Luftfeuchtigkeit entsteht Schimmel?

Welche weiteren Faktoren begünstigen das Schimmelwachstum?

Die Temperatur spielt eine große Rolle für das Wachstum von Schimmelpilzen, da sie die relative Feuchtigkeit in der Umgebungsluft beeinflusst.

Abgesehen davon gedeihen die meisten Schimmelarten in einem sehr weiten Bereich der mittleren Temperaturen: der schwarze Schimmel beispielsweise wächst bei 6 Grad genauso gut wie bei 45 Grad.

Schimmelpilze mögen organische Substanzen. Dazu gehören viele Baumaterialien, aber auch Fasern, Haare und Hautschuppen, die mit dem Hausstaub transportiert werden.

Die Nährstoffversorgung beeinflusst, wie schnell sich der Schimmelpilz ausbreitet.

Gerade in unseren Wohnräumen herrschen die passenden Temperaturen und es sind ausreichend Nährstoffe in Form von Baumaterialien vorhanden. Mit der entsprechenden Luftfeuchte wird das Wachstum der Pilze unterstützt.

Schimmelpilze können bei pH-Werten von 2 bis 11 gedeihen. Damit sind diese Pilze sehr widerstandsfähig und können sich sowohl in einem basischen als auch in einem sauren Milieu vermehren. Für feuchte Räume ist ein stark alkalischer Anstrich eine zusätzliche Gegenmaßnahme.

Wie kann ich Schimmel vermeiden?

Damit sich Schimmel ausbreiten kann, ist viel Feuchtigkeit nötig in Kombination mit der richtigen Temperatur, ausreichenden Nährstoffen und dem passenden pH-Wert. Die Pilze finden auf nahezu allen organischen Materialien einen geeigneten Nährboden.

Durch eine regelmäßige Kontrolle der relativen Luftfeuchte und der Raumtemperatur mit einem Thermo-Hygrometer können wir Schimmel vermeiden. Dann ist gezieltes Lüften und Heizen der beste Weg, um die Luftfeuchtigkeit und Temperatur in Räumen zu regulieren. Wer jedoch hier nachlässig ist, fördert den Schimmelbefall.

Für Hausbesitzer und Mieter ist es wichtig zu verstehen, wie diese Faktoren zusammenwirken, um Schimmelwachstum frühzeitig zu erkennen und gar nicht erst einen Schimmelverdacht aufkommen zu lassen. Eine wirksame Schimmelprävention setzt daher immer bei der Kontrolle von Raumklima und Wohnverhalten an.

Ein kurzer Leitfaden zur Schimmelprävention lässt sich so zusammenfassen: Raumklima messen, passende Lüftungsintervalle einhalten, richtig heizen und das Wohnverhalten an die baulichen Gegebenheiten anpassen.

Richtig messen – Schimmel mit Messgeräten vorbeugen

Ein Thermo-Hygrometer zeigt beide Werte an und hilft, den richtigen Zeitpunkt zum Lüften zu finden und die Heizung entsprechend zu regulieren. Eine Raumtemperatur von 18 – 22 °C und eine relative Luftfeuchte von 40 % bis 60 % wird von den meisten Menschen als angenehm empfunden und ist auch für die Bausubstanz optimal.

Stellen Sie möglichst in jedem Raum ein Messgerät auf. Diese können analog oder digital sein. Funk-Thermo-Hygrometer mit mehreren Sendern bieten einen besonderen Komfort, da die Messwerte verschiedener Räume an einem einzigen Anzeigegerät abgelesen werden können.

Möchten Sie Ihre Raumklimadaten auf einer leistungsfähigen Plattform online nutzen, ist das neue TFA.me System als einzigartige Kombination aus professioneller, mehrtägiger Wettervorhersage und präziser Überwachung lokaler Messwerte die beste Lösung.

Kontrollieren Sie die Werte in den Wohn- und Schlafräumen regelmäßig, um das Schimmelrisiko zu senken. Wer diese Raumklimadaten kennt, kann Lüftungsintervalle besser planen und das Schimmelwachstum dauerhaft eindämmen.

Richtig lüften – Feuchtigkeit im Blick behalten

Feuchtewerte von über 60% begünstigen das Wachstum von Schimmelpilzen. Jetzt heißt es: Fenster auf und kräftig stoßlüften. Damit wird die Feuchtigkeit nach draußen transportiert und die Luft ausgetauscht. Lüften ist mit Abstand das effektivste Mittel, um Schimmel zu vermeiden.

Je nach Jahreszeit ist die Luft draußen mal trockener und mal feuchter. Sie können auch bei Regen lüften und die relative Luftfeuchte in Ihren Räumen reduzieren, wenn die Außentemperatur niedrig ist. Denn kalte Luft kann nur wenig Feuchtigkeit aufnehmen, warme Luft dagegen sehr viel.

Als Faustregel für das Lüftungsintervall gilt: Mehrmals täglich für wenige Minuten stoßlüften, statt Fenster dauerhaft zu kippen.

Wird die kühle Außenluft im Haus erwärmt, kann sie mehr Feuchtigkeit binden und die relative Luftfeuchtigkeit in den Räumen sinkt. Wichtig ist es, das Zusammenspiel zwischen Temperatur und Luftfeuchte im Auge zu behalten.

Sicherheit bekommen Sie mit einem Funk-Thermo-Hygrometer mit Lüftungskontrolle innen wie außen dank mehrerer Sender, beispielsweise dem Funk-Thermo-Hygrometer mit 3 Sendern KLIMA@HOME 2.

Die Raumnutzung ist ein weiterer Faktor dafür, wie gelüftet werden muss. Nach dem Duschen oder Baden ist Lüften über ein weit geöffnetes Fenster immer empfehlenswert, um die Feuchtigkeit auf kürzestem Weg nach draußen zu transportieren.

Hier finden Sie weitere Tipps zum richtigen Lüften.

Richtig heizen – Raumklima gezielt steuern

Nach dem Lüften kommt das Heizen. Durch Heizen erhöhen wir die Temperatur der Raumluft und zugleich auch die Oberflächentemperatur von Möbeln und Wänden. Bleibt der absolute Wasserdampfgehalt konstant, verringert sich gleichzeitig die relative Luftfeuchtigkeit.

Zur Schimmelvermeidung sollte die Temperatur der Luft an keiner Stelle des Raumes so stark absinken, dass der Taupunkt erreicht wird. Denn unterschreitet die Temperatur den Taupunkt, bilden sich an kalten Oberflächen in der Wohnung Wassertröpfchen und an diesen Stellen droht das Wachstum von Schimmelpilzen.

Hier hilft ein Thermo-Hygrometer mit Taupunktanzeige. Beobachten Sie den Taupunkt. Die Temperaturen der Wandoberflächen sollten möglichst nicht unter den angezeigten Wert abkühlen.

Überprüfen Sie die Temperatur an kritischen Stellen wie Wärmebrücken mit einem Infrarotthermometer oder Wärmebildkamera. Es gibt auch Kombigeräte und Sets, mit denen Taupunkt und Oberflächentemperatur gleichzeitig gemessen werden können.

Richtig einrichten – Möbel und Luftzirkulation beachten

Wichtig bei stark auskühlenden Außenwänden und Wärmebrücken ist es, dass die Heizungsluft frei zirkulieren kann. Stehen Möbel zu nah an gefährdeten kalten Wandbereichen, kann die Feuchtigkeit nicht entweichen. Generell tritt Schimmel hauptsächlich an Stellen auf, die verdeckt und damit schlecht belüftet sind, zum Beispiel hinter Fußleisten, Schränken und Verkleidungen.

In Räumen mit hoher Feuchtigkeit, wie Bädern und Kellern, ist es ratsam, Möbel und Gegenstände nicht direkt an die Wand zu stellen und einen Abstand von einigen Zentimetern zu halten. Verzichten Sie auf feste Montagen und Abdeckungen, da sie nicht nur die Luftzirkulation behindern, sondern auch eine regelmäßige Kontrolle auf Schimmelbefall erschweren und somit größere Schäden begünstigen können.

Zur Schimmelprävention gehört auch die regelmäßige Kontrolle und Reinhaltung schwer zugänglicher Stellen, an denen sich Staub und Feuchtigkeit sammeln können.

Welche Folgen hat Schimmel?

Schimmel in Innenräumen kann ernsthafte Folgen haben. Zum einen entstehen wirtschaftliche Schäden – am Gebäude oder Einrichtungsgegenständen – wertvolle Objekte, liebgewonnene Kleidung oder unersetzbare Erinnerungsstücke werden für immer unbrauchbar.

Zum anderen kann Schimmel auf Dauer zu verschiedenen gesundheitlichen Problemen führen und das Wohlbefinden beeinträchtigen.

Welche Schäden entstehen durch Schimmel?

Hier sind die wichtigsten Auswirkungen von Schimmel im Haus oder der Wohnung im Überblick:

- Gesundheitliche Probleme von Mensch und Tier

- Flecken

- Geruchsbelästigung

- Materialschäden an der Bausubstanz und der Einrichtung

- Aufwendige Sanierungskosten

- Wertverlust der Immobilie, Mieteinbußen

Schimmel beseitigen

Ist der Schimmelbefall nur lokal und oberflächlich, können Sie die Schimmelbeseitigung mit einfachen Hausmitteln oder Schimmelentferner selbst vornehmen und die Schäden halten sich in Grenzen. Erste Anzeichen sind oft kleine Stockflecken an Tapeten, Silikonfugen oder Fensterlaibungen, die sich dann zu größeren Schimmelflächen entwickeln können.

Gängige Hausmittel gegen Schimmelflecken sind:

- Alkohol (mind. 70-80%)

- Essig (5-10% Essigsäure)

- Wasserstoffperoxyd (3-6%)

- Chlor-Reiniger

- Benzalkoniumchlorid

Wichtig: Bitte informieren Sie sich vor der Anwendung, welche Hausmittel für welche Materialien geeignet sind, und beachten Sie unbedingt die nötigen Schutz- und Vorsichtsmaßnahmen wie das Tragen von Schutzhandschuhen, einer Atemschutzmaske und gegebenenfalls einer Schutzbrille!

Handelt es sich jedoch um tiefsitzende Schäden oder befallene Bauteile wie Dämmungen, Estrich oder Mauerwerk, ist eine fachgerechte Schimmelsanierung durch spezialisierte Fachleute zwingend notwendig. Bei großflächigem oder tiefsitzendem Schimmel muss daher ein professioneller Schimmelsanierer beauftragt werden. Ein vorangehender Schimmeltest im Labor oder durch Messungen kann helfen, Art und Ausmaß des Schimmelbefalls besser einzuschätzen.

Sind Baumängel oder Wasserschäden ursächlich für Schimmel und Feuchtigkeit, gilt es zunächst, das Problem fachgerecht mit Experten zu beheben. Hilfe finden Sie in diesem Fall zum Beispiel beim Bundesverband Schimmelpilzsanierung. Auch regionale Schimmelnetzwerke und unabhängige Beratungsstellen vermitteln qualifizierte Fachleute für die Schimmelsanierung.

Schimmel in der Mietwohnung

Schimmelpilzbefall in einer Mietwohnung zählt zu den klassischen Mängeln im Sinne des Mietrechts, da die Wohnqualität des Mieters erheblich beeinflusst ist und kann unter Umständen eine Mietminderung zur Folge haben. Sowohl Vermieter als auch Vermieterin müssen solche Mängel ernst nehmen, da sie ein erhebliches Gesundheitsrisiko für die Bewohner darstellen.

Was viele nicht wissen: Der Mieter hat sogar eine Pflicht zur Mängelanzeige, damit es nicht zu einer Ausweitung des Schadens und zu höheren Kosten kommt. Teilen Sie Ihr Schimmelproblem dem Vermieter oder der Vermieterin schriftlich mit und setzen Sie eine angemessene Frist zur Beseitigung. Die Entfernung des Schimmels ist immer Sache des Vermieters. Kommt der Vermieter dann seiner Pflicht nicht nach, gibt es ein Selbsthilferecht.

Wenn es um richtiges Lüften und Heizen geht, kommt es häufig zu Rechtsstreitigkeiten zwischen Mietern und Vermietern. Ist Schimmel einmal erkannt, beginnt sogleich der Konflikt „wer ist schuld?“ Liegen nachweislich keine Baumängel vor, wird das Mieterverhalten unter die Lupe genommen und die Beweisführung ist schwierig. Eine Bewertungshilfe kann ein Thermo-Hygrometer mit Datenlogger-Funktion sein, das den Verlauf der Messwerte langfristig aufzeichnet. Alternativ können mit Stationen und Sendern aus dem TFA.me WLAN-System Temperatur- und Feuchtigkeitswerte online langfristig beobachtet und dokumentiert werden.

Nicht selten muss das Gericht einen Sachverständigen mit einem Gutachten beauftragen. Vorher können unabhängige Schimmelberatung, Verbraucherzentralen, Mietervereine oder regionale Schimmelnetzwerke eine erste Einschätzung geben und beim weiteren Vorgehen unterstützen.

Je nach Ursache können auch Versicherungen eine Rolle spielen: Die Wohngebäudeversicherung oder eine Elementarversicherung greifen zum Beispiel bei bestimmten Wasserschäden am Gebäude. Eine private Haftpflichtversicherung oder ein Wohnungsschutzbrief können in Einzelfällen unterstützen, etwa wenn es um die Rückforderung von Kosten für beschädigte Einrichtungsgegenstände geht. Im Zweifel lohnt sich eine individuelle Beratung bei der jeweiligen Versicherung.

Macht Schimmel krank?

Das Einatmen von Schimmelpilzsporen kann allergische Reaktionen auslösen und bereits vorhandene Atemwegserkrankungen verstärken. Einige Schimmelpilzarten produzieren sogar Giftstoffe, die auf den Menschen toxisch wirken und schwere Krankheiten hervorrufen können. Besonders gefährlich sind manche Formen des schwarzen und des gelben Schimmels.

Menschen mit einem geschwächten Immunsystem, ältere Menschen und Kinder sind besonders gefährdet, wenn sie sich über eine längere Zeit in schimmelbefallenen Räumen aufhalten. Je länger das Schimmelwachstum unbemerkt bleibt, desto höher ist das gesundheitliche Risiko.

Folgende Symptome können auftreten:

- Schnupfen, Niesen

- Asthma

- Husten

- Gerötete Augen

- Kopfschmerzen

- Hautausschläge

- Verdauungsprobleme

- Müdigkeit, Konzentrationsschwäche

Oft werden Beschwerden der Atemwege auf eine zu trockene Luft zurückgeführt. Die darauffolgenden Maßnahmen, um die Luftfeuchte zu erhöhen führen jedoch zu keiner Besserung, wenn es bereits zu Schimmelbefall gekommen ist. Im Gegenteil, denn die zusätzliche hohe Luftfeuchte begünstigt das Wachstum.

Wir empfehlen Ihnen darum, mit einem Thermo-Hygrometer die Raumklimawerte zu kontrollieren. Wenn Sie Unterstützung benötigen bei der Auswahl des richtigen Messgerätes, sind wir jederzeit für Sie da.

Bei Verdacht auf Schimmelbefall nehmen Sie am besten weitere Untersuchungen vor. Dabei können Experten zur Rate gezogen werden und sogar Schimmelspürhunde zum Einsatz kommen.

Hilfe und Unterstützung sowie passende Ratgeberthemen finden Sie auch im Gesundheitsamt, beim Umweltbundesamt, bei der Verbraucherzentrale oder beim Deutschen Mieterbund. Viele dieser Beratungsstellen bieten eine erste Schimmelberatung an und stellen Leitfäden zur Verfügung, wie Sie Ihr Wohnverhalten anpassen und weitere Schäden vermeiden können.

Was ist Schimmel?

Der Begriff Schimmel meint in der Fachsprache den watteartigen Belag auf Oberflächen und Gegenständen, hervorgerufen durch Schimmelpilz-Befall. Umgangssprachlich verwenden wir das Wort sowohl für den Befall als auch für die Pilze selbst.

Wie ist ein Schimmelpilz aufgebaut?

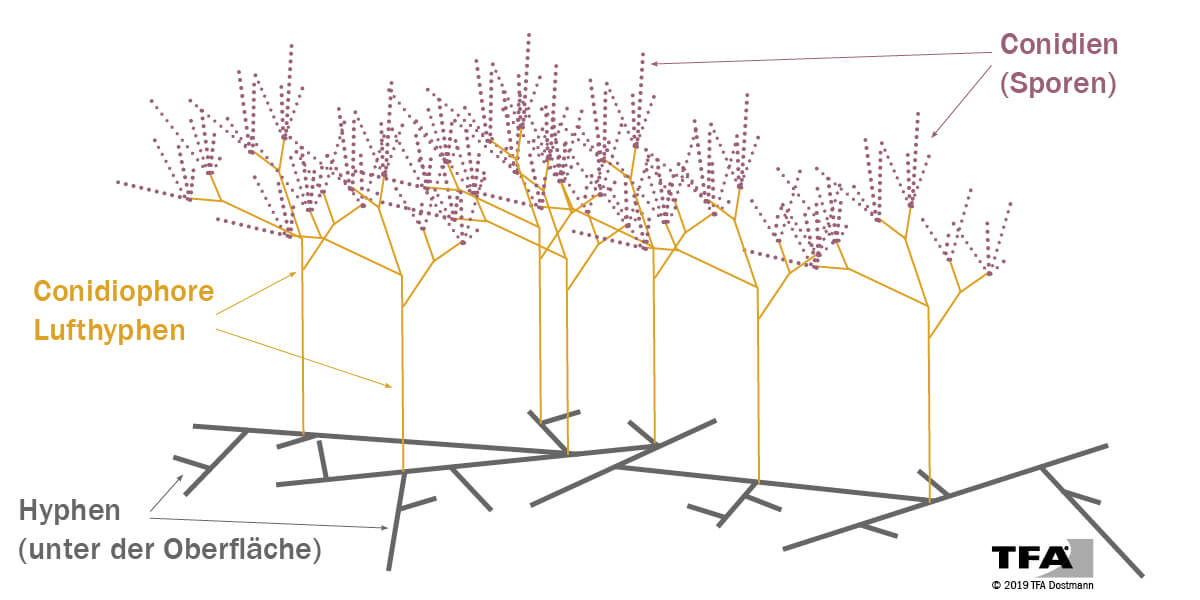

Wenn sich Schimmelpilze in der Wachstumsphase befinden, sind sie kaum sichtbar. Der Pilz besteht aus weißen Fäden, die Hyphen genannt werden. Eine Gruppe von Hyphen nennt die Fachliteratur Myzel. Die Pilze verbreiten sich über Sporen, die ein Bestandteil der Hyphen sind.

Wie ist ein Schimmelpilz aufgebaut?

Welche Schimmelarten gibt es?

In unserer Umwelt gibt es unzählige Arten von Schimmelpilzen. Wenn wir von Schimmel in der Wohnung sprechen, sind in der Regel fünf Arten gemeint.

Am weitesten verbreitet ist im Haushalt der grüne Schimmel. Der pelzige Belag ist charakteristisch und tritt häufig auf Lebensmitteln und Blumenerde auf. In Feuchträumen wie Küche, Keller und Badezimmer können aber auch Wände und Decken befallen werden.

Brotschimmel oder auch Bäckerschimmel sind die geläufigen Begriffe für roten Schimmel.

Diese Pilzart gedeiht in zucker- oder stärkehaltigen Umgebungen. Hauptsächlich befällt er Getreide, Mehl und Tapeten.

Die gesundheitsschädlichste Art ist der schwarze Schimmel, auch Gießkannenschimmel genannt.

Der Pilz ist sehr robust und anspruchslos und kann in einer Umgebungstemperatur zwischen 6 und 47 Grad gedeihen. Auch der pH-Wert kann zwischen 1,5 und 9,8 liegen. Dieser Pilz mag es sauer genauso wie basisch. Am häufigsten finden wir den Gießkannenschimmel in Fliesenfugen, Mauern, Wänden und Decken.

In Deutschland haben wir einen hohen Hygienestandard, sodass der gelbe Schimmel eher selten auftritt. Nüsse, Getreide und Erde in Topfpflanzen sind übliche Orte für diesen Pilz. Farblich variiert der körnige Belag zwischen ockergelb und braun.

Kalte und unbeheizte Stellen an Decken und hinter Möbeln sind beliebt beim weißen Schimmel. Befällt er Mauern, wird er häufig mit Salzausblühungen verwechselt. Im Laufe des Wachstums wird der weiße Schimmel dunkler und erst dann erkannt und identifiziert. Wenn Sie Kellerasseln, Silberfischchen, Staubläuse oder einen modrigen Geruch in Ihren Räumen beobachten, haben Sie bereits den Beleg für eine zu feuchte Umgebung. Entdecken Sie nun Stellen mit einem weißlichen Belag, können Sie davon ausgehen, dass es sich um Schimmel handelt.

Was kann von Schimmel befallen werden?

Schimmel kann viele Materialien befallen, wenn Feuchtigkeit und Wärme hinzukommen. Hier ist eine Übersicht, welche Stoffe und Gegenstände typischerweise besonders schimmelgefährdet sind:

- Alle Materialien, die organische Substanzen (Nährstoffe) enthalten

- Glas, Metall und Keramik, wenn die Oberflächen mit organischen Substanzen wie Staub, Hautschuppen, Haaren und Fasern verunreinigt sind.

- Baumaterialien wie Tapeten, Gipswände, Holz, Dämmstoffe, Beton- und Mauerwerk

- Einrichtungsgegenstände und Möbel aus Papier, Leder und Textilien wie Polstermöbel, Matratzen, Teppichböden, Gardinen und Vorhänge, Kleidung, Bücher und Kartons

- Farben und Lacke

- Topfpflanzen

- Lüftungssysteme und Klimaanlagen